Hasbara

Hasbara (en hébreu : הסברה), littéralement « explication », est un terme qui renvoie aux stratégies de communication et de propagande de l'État d'Israël à destination de l'étranger[1]. Le terme est synonyme de « propagande israélienne » pour les analystes qui critiquent cette communication. Il est utilisé par l'État d'Israël lui-même pour évoquer des relations publiques et sa diplomatie publique.

Terminologie

Le terme hasbara signifie littéralement « explication » en hébreu[2],[3].

L'État d'Israël et ses citoyens utilisent ce terme pour décrire les efforts visant à expliquer les politiques gouvernementales et à promouvoir Israël face à une presse négative, et pour contrer ce qu'ils considèrent comme des tentatives de « délégitimation d'Israël »[4]. Pour le diplomate israélien Gideon Meir (en), il n'y a pas de traduction « réelle et précise » du mot hasbara en anglais ou dans toute autre langue, et il l'assimile en 2005 à la diplomatie publique[5].

Dans une perspective d'analyse critique, le terme est fréquemment associé, en Israël et ailleurs, à une activité de plaidoyer, ou de propagande officielle de l'État[2],[6].

Histoire

Selon l'analyste politique Jonathan Cummings, qui publie en 2016 l'ouvrage Israel's Public Diplomacy: The Problems of Hasbara, 1966–1975, le terme « hasbara » est introduit dans le débat public par Nahum Sokolow, pionnier du sionisme. Cummings définit le terme comme : « une tentative instinctivement défensive et tactique, persuasive et juive pour obtenir et maintenir un soutien international à la politique israélienne »[7].

Pour Cummings, l'opinion publique israélienne prend la « diplomatie publique » très au sérieux. Elle considère qu'une communication de mauvaise qualité est à la racine des difficultés internationales de l'État, et qu'il suffirait de pouvoir mieux s'expliquer pour obtenir le soutien de la communauté internationale sur des points controversés de la politique israélienne[7].

Gershon Agron joue un rôle pionnier dans la définition de la hasbara, en suggérant de s'inspirer du modèle du ministère britannique de l'Information. Dans les premières années d'Israël, et jusqu'aux années 1960, la presse nationale était ainsi étroitement contrôlée et censurée par des responsables politiques sous la houlette de David Ben Gourion[7].

Exemples

Soins médicaux dispensés aux Palestiniens

L'anthropologue Avram Bornstein, professeur au John Jay College of Criminal Justice, souligne l'importance du discours de justification du pouvoir israélien pour établir une domination culturelle (et non pas seulement militaire)[8]. Le mouvement sioniste dès ses débuts a voulu donner l'image d'une « colonisation éclairée », porteuse de modernisation[8]. Un des thèmes privilégiés de la hasbara est la mise à la disposition des Palestiniens des Territoires occupés de soins médicaux, Israël reprenant à cette occasion un thème majeur de la propagande coloniale européenne dans la représentation des relations entre colons et indigènes[8].

Selon Avram Bornstein, le gouvernement israélien de manière récurrente vante la magnanimité de ses médecins à l'égard des Palestiniens dans le but de « déguiser la colonisation » et d'occulter les violences telles que les bombardements, les emprisonnements de militants, les démolitions des propriétés palestiniennes par Israël, la multiplication des checkpoints, les couvre-feu pendant de longues périodes, les rationnements d'eau, etc.[8] Parallèlement, le gouvernement israélien diabolise le personnel médical palestinien ainsi que l'UNRWA, accusés de fournir, sous couvert de soins, une aide au terrorisme palestinien[8].

Une étude de l'anthropologue Rhoda Kanaaneh en 2002 montre que les institutions de santé israéliennes ont fortement incité les femmes arabes israéliennes en Galilée à avoir moins d'enfants, alors même qu'elles encourageaient les autres femmes israéliennes au même moment à avoir plus d'enfants[8]. Pour Avram Bornstein, les institutions de santé sont devenues un outil de domination politique entre les mains d'Israël[8].

Justification d'agressions israéliennes

Tanya Reinhart, linguiste israélienne, analyse la campagne de hasbara qui a accompagné l'opération Rempart à Jénine (Cisjordanie) en [9]. Elle explique qu'un des principes de la hasbara suppose d'empêcher la diffusion d'images en direct, et que la stratégie de communication israélienne pour l'épisode de Jénine inclut de propager les idées suivantes :

- « Ce qui s'est passé à Jénine était une bataille féroce et non un massacre. »

- « La bataille a été féroce parce que Tsahal a cherché à minimiser les souffrances des civils. »

- « La campagne de relations publiques devrait attirer l'attention sur les victimes israéliennes des attentats terroristes. »

Selon Reinhart, l'armée israélienne a « simplement ignoré le fait qu'il y avait un nombre inconnu d'individus et de familles palestiniennes dans les zones bombardées jour et nuit par les missiles des hélicoptères « Cobra ». »[9].

Implication de l'État israélien

Selon France Info, la hasbara est «orchestrée par le gouvernement et l'armée israélienne à travers les ministères des Affaires étrangères et des Affaires stratégiques»[10].

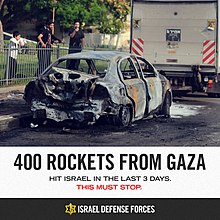

Armée israélienne

L'armée israélienne comporte une division de plusieurs dizaines de soldats chargée de diffuser le point de vue israélien sur les réseaux sociaux, et appelée « Interactive Media Division »[11]. Ces soldats traduisent des messages, créent des contenus réutilisables tels que des supports vidéo et des graphiques[11]. Ils encadrent quelquefois des bénévoles; comme lors de la Guerre de Gaza de 2012, où 1600 étudiants de l'université privée IDC Herzliya (devenue Reichman University), ont publié en ligne des messages pro-israéliens « sans s’identifier comme étant affiliés au gouvernement », précisent les professeurs à l'Université d'Oxford Samantha Bradshaw et Philip N. Howard ; ces volontaires ont reçu des bourses d'étude en récompense de leur investissement[11]. Le gouvernement a investi 778 000 dollars dans cette opération de communication[11].

Le service militaire obligatoire (d'une durée de 3 ans pour les hommes, 2 ans pour les femmes) est un moment où des jeunes gens sont amenés à participer aux efforts de hasbara[11]. Après cette initiation, nombre de jeunes exercent dans des professions liées aux technologies de l'information et de la communication, très développées en Israël et classées au 2e rang après les Etats-Unis[11].

Ministère des Affaires étrangères

En 2009, le ministère des Affaires étrangères israélien encourage des volontaires à intervenir en faveur d’Israël dans les sites web pour y commenter l'actualité en relation avec la Guerre de Gaza de 2008-2009[12].

Le vice-ministre Michael Oren estime en 2016 que l'action de hasbara des ministères devrait être repensée, car « la bonne hasbara prend l’histoire de l’État juif, et émeut les gens avec »[13]. Le ministère lance la même année un concours de vidéos pour faire la promotion du pays[14].

Le ministère des Affaires étrangères israélien affirme en 2018 qu'il mène une diplomatie publique compétente : « À tous ceux qui prétendent, sans posséder les informations de base, que la ‘hasbara‘ israélienne n’a pas fonctionné correctement ces derniers jours : plus de 160 interviews de nos représentants dans d’importantes capitales [ont conduit à] faire connaître le message d’Israël sur les réseaux sociaux à des millions de personnes à travers le monde »[15]. Il fournit également une liste de 20 groupes qui travailleraient « constamment et ouvertement à délégitimer l'état juif », et suggère la création d'un organisme qui développerait des actions de campagnes publiques, de lobbying, l’arrangement de visites de solidarité en Israël, et qui travaillerait également à renforcer la présence sur les réseaux sociaux, ainsi que le réseau de groupes pro-israéliens dans le monde pour mener des actions coordonnées, en se focalisant particulièrement sur l’Europe[16].

Le ministère des Affaires étrangères organise des hackathons de hasbara, auxquels participent des volontaires de plusieurs pays.

Ministère des Affaires stratégiques

Le Ministère des Affaires stratégiques et de la hasbara est créé en 2008[17]. En 2017, 40 millions de dollars lui sont alloués pour la «lutte contre la délégitimation d'Israël», selon l'expression officielle, à quoi s'ajoutent 12 millions de dollars de frais de fonctionnement du ministère[18]. L’étiquetage des produits provenant des colonies israélienne dans les territoires occupés palestiniens est considéré par le Ministère comme une forme de délégitimation d'Israël[18] (cet étiquetage est validé par la Cour de justice de l'Union européenne en 2019). En 2018, le Ministère dépense 100 millions de dollars pour lutter contre le mouvement Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS) ; il consacre 740 000 dollars à la diffusion de contenus favorables à Israël sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche, notamment Google, Twitter, Facebook et Instagram ; il paie 570 000 dollars pour développer l'application Act.IL (en), toujours en vue de contre BDS et promouvoir un point de vue pro-israélien, selon une étude intitulée A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation (Un inventaire mondial de la manipulation organisée des médias sociaux), publiée aux Presses Universitaires d'Oxford[11].

Le ministre des Affaires stratégiques est Guilad Ernan (dès 2015)[18], ancien responsable du renseignement de l'armée israélienne ; la directrice générale du Ministère est Sima Vaknin-Gil[18], ancienne officière du renseignement de l'armée de l'air israélienne, et cheffe de la censure de l'État d'Israël[17].

Communication sur internet

Réseaux sociaux

L'État d'Israël tente d'occuper le terrain sur les réseaux sociaux et les jeux en ligne pour gagner à sa cause l'opinion internationale, selon Télérama[19]. L’armée israélienne développe sur de très nombreuses plateformes une stratégie de communication qui fait intervenir des vidéos semblables à des reportages journalistiques ; cette campagne est en plusieurs langues ; le compte Instagram en français de Tsahal compte 76 000 abonnés[20] (en 2023).

Act.IL (en) est une application de propagande utilisée par des personnes qui se donnent pour mission de diffuser des messages favorables au gouvernement israélien[21]. Elle est disponible en anglais et en hébreu[22]. Les robots et les fermes à clic ayant leurs limites, le gouvernement israélien a décidé de faire appel, à travers le réseau social Act.IL, à des bénévoles désireux de le soutenir[22]. En réalité, selon le magazine d'investigation The Intercept, une partie des militants sont rémunérés[22]. Les utilisateurs d'Act.IL sont incités à « liker » et commenter certains messages, à partager des messages sur Facebook, des pétitions, des liens vers des vidéos et des dessins animés, et à contrer des critiques émanant de BDS[11]. Act.IL est financé par Maccabee Task Force (en), également appelé Campus Maccabee, un groupe pro-israélien actif sur les campus universitaires, par le Conseil israélien-américain, une organisation américaine pro-israélienne, et par IDC Herzliya (devenue Reichman University (en)), une université privée israélienne[22]. Ces trois partenaires reçoivent un eux-mêmes des dons du milliardaire Sheldon Adelson, qui investit une partie de sa fortune dans la promotion de la droite israélienne et dans le soutien à Donald Trump[22]. Par ailleurs, selon Haaretz, le ministère israélien des Affaires stratégiques est impliqué dans le développement de l'application Act.IL[22].

En 2014, pendant l'opération Rempart, quatre cents étudiants de l’Interdisciplinary Center d’Herzliya mènent jour et nuit à tour de rôle une stratégie d'influence sur les réseaux sociaux et déclarent contrer « la désinformation propagée en ligne par le Hamas et reprise par les médias internationaux »[23].

Médias

Des médias israéliens, en particulier ceux appartenant au groupe Yedioth (qui détient le site d'information Ynet, N12, la chaîne de télévision commerciale Hot, la société de télévision par câble Yediot Tikshoret, le groupe de journaux hebdomadaires Vesti, le magazine féminin hebdomadaire La'Isha, etc.) publient des articles et des interviews à l'instigation du gouvernement israélien, sans déclarer de lien avec le gouvernement - ces publications visant à susciter un sentiment pro-israélien[11]. Ynet met en ligne des vidéos promotionnelles produites par le Ministère des Affaires stratégiques, et trois entretiens avec un haut responsable du Ministère (entretiens payés par le Ministère[11].

Le site web InfoEquitable

Selon Tony Le Pennec du site web Arrêt sur images, InfoEquitable « adopte un ton très pro-Israël, commet régulièrement erreurs et imprécisions, tout en dégainant rapidement les accusations à peine voilées d'antisémitisme »[24].

Critiques

Simon Anholt (en), créateur de l'indicateur Nation Brands Index mesurant l'image de marque nationale, estime en 2020 que si la communication d'État est bien une affaire de sécurité nationale, en revanche « l'utilisation par Israël du hasbara pour promouvoir sa version des faits […] peut en fait aggraver la situation en rappelant aux gens une question troublante à laquelle ils préféreraient ne pas penser. […] Tenter de s'attaquer à une image nationale négative par le biais des relations publiques produit souvent l'effet inverse, en rappelant simplement aux gens le pays dont ils savent déjà qu'ils se méfient »[25].

L'organisation israélo-arabe de défense des droits de l'homme Adalah estime en 2019 que le ministère de l’Éducation israélien contraint les élèves qui souhaitent effectuer un séjour à l'étranger à suivre d'abord un cours spécifique, nommé hasbara. L'organisation dénonce cette contrainte ainsi que le caractère du cours, qui représente selon elle une « propagande raciste »[26].

Certains opposants à Israël, comme Edward Said[27] et Noam Chomsky[28], considèrent la hasbara comme un programme de « propagande pro-israélienne »[29]. Selon Chomsky « le mot « hasbara » […] désigne la propagande israélienne, exprimant la thèse que la position d’Israël est toujours juste quelle que soit la question considérée, et qu’il est seulement nécessaire de l’expliquer »[30].

En 2017, le cinéaste israélien Eyal Sivan et la productrice Armelle Laborie publient l'ouvrage Un boycott légitime, dans lequel ils exposent les mécanismes de la propagande, en indiquant qu'elle « sert à présenter une image démocratique, libérale, dynamique — et fausse — d’un État d’exception permanent, hors-la-loi pour le droit international »[31],[32],[33].

En , Alain Gresh pointe la hasbara comme une cause du traitement partial de la guerre Israël-Hamas de 2023-2024 dans les grands médias français — partialité notamment dénoncée par les médias Le Monde diplomatique (d'où Gresh écrit) et Acrimed. Selon lui, la « propagande » de l'État est rendue plus efficace par le « capital de confiance » dont jouirait Israël en France, par l'incompétence de professionnels du journalisme, voire par l'influence de la chaine de télévision i24News (qualifiée de « bras médiatique » d'Israël)[34].

Références

- ↑ Aimé-Jules Bizimana, « Denis SIEFFERT (2009), La nouvelle guerre médiatique israélienne », Communication, vol. 31/1 | 2013, mis en ligne le , (consulté le ). DOI.

- ↑ a et b Sébastien Leban, « Presse en Israël : le tabou de l’occupation », sur parismatch.com, (consulté le ).

- ↑ Clémence Martin, « Qu’est-ce que la «hasbara», cette «pédagogie» pro-Israël visant l’opinion internationale ? », sur Libération, (consulté le ).

- ↑ (en) « mfa.gov.il », sur mfa.gov.il (consulté le ).

- ↑ (en) Gideon Meir (en), « What “Hasbara” Is Really All About », sur Ministère israélien des Affaires étrangères, (consulté le ).

- ↑ Benoît Theunissen, « Des activistes israéliens en cellule de crise », sur Les Échos, (consulté le ).

- ↑ a b et c Robbie Sabel, « Israel's Public Diplomacy: The Problems of Hasbara, 1966–1975 », Israel Journal of Foreign Affairs, vol. 11, no 1, , p. 109–112 (ISSN 2373-9770, DOI 10.1080/23739770.2017.1287249, lire en ligne, consulté le ).

- ↑ a b c d e f et g (en) Avram Bornstein, «Hasbara, health care, and the Israeli-occupied Palestinian territories», dans (en) Merrill Singer (en) et G. Derrick Hodge, The War Machine and Global Health: A Critical Medical Anthropological Examination of the Human Costs of Armed Conflict and the International Violence Industry, Rowman & Littlefield, (ISBN 978-0-7591-1190-5, lire en ligne), p. 209 et suivantes.

- ↑ a et b (en) T. Reinhart, « Jenin - the propaganda war », sur dspace.library.uu.nl, (consulté le ).

- ↑ « Guerre entre Israël et le Hamas : qu'est-ce que la "hasbara", la doctrine de communication de l'État hébreu ? », sur Franceinfo, (consulté le )

- ↑ a b c d e f g h i et j (en) Samantha Bradshaw, Philip N. Howard, Online Supplement to Working Paper 2018.1 Challenging Truth and Trust: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation, Oxford University Press, (lire en ligne), p. 34-35

- ↑ (en) Jonathan Beck, « Latest hasbara weapon: 'Army of bloggers' », sur The Jerusalem Post | JPost.com, (consulté le ).

- ↑ Raphaël Ahren, « Michael Oren veut combattre le boycott avec des poètes et des écrivains », sur fr.timesofisrael.com, (consulté le ).

- ↑ « Israël lance un concours vidéo de hasbara », sur fr.timesofisrael.com, (consulté le ).

- ↑ Raphaël Ahren, « Les diplomates israéliens ont dominé les médias pendant les émeutes de Gaza », sur fr.timesofisrael.com, (consulté le ).

- ↑ « Israël crée une liste noire des groupes de BDS interdits dans le pays », sur fr.timesofisrael.com, (consulté le ).

- ↑ a et b Eyal Hareuveni, « Un si mystérieux ministère israélien des affaires stratégiques », sur Orient XXI, (consulté le )

- ↑ a b c et d (en) Uri Blau, « Inside the clandestine world of Israel's 'BDS-busting' ministry », Haaretz, (lire en ligne, consulté le )

- ↑ « Pour la bataille de la com, Israël investit les réseaux sociaux et les jeux en ligne », sur www.telerama.fr, (consulté le )

- ↑ Oona Barrett, « Conflit israélo-palestinien : entre désinformation et propagande », sur Pivot, (consulté le )

- ↑ «Act.Il s’inscrit dans une tentative visant à rassembler un corps fiable de bénévoles pour faire un travail de diffusion de messages pro-gouvernementaux», (en-US) Mattathias Schwartz, « Security Flaw in Israeli Propaganda App Exposed User Emails », sur The Intercept, (consulté le )

- ↑ a b c d e et f (en-US) Mattathias Schwartz, « Security Flaw in Israeli Propaganda App Exposed User Emails », sur The Intercept, (consulté le )

- ↑ «Ces étudiants appliquent une discipline propre aux stratégies d’influence d’Israël : le hasbara - qui signifie « explication » ou « éclaircissement » en hébreu. Il s’agit d’une forme de diplomatie publique offensive, basée sur des tactiques de propagande classique mais adaptées au Web 2.0. De nombreuses organisations juives proposent d’ailleurs des manuels sur le hasbara. Internet regorge de tels documents qui compilent chacun plusieurs dizaines de pages de notions pour conduire une guerre moderne de l’information à la manière israélienne», Benoît Theunissen, « Des activistes israéliens en cellule de crise », sur Les Échos, (consulté le ).

- ↑ Tony Le Pennec, « Infoequitable, gardien (approximatif) d'Israël », sur arretsurimages.net, (consulté le ).

- ↑ (en) Simon Anholt (en), « Why Israel should drop hasbarah », sur www.thejc.com, The Jewish Chronicle, (consulté le ).

- ↑ « Adalah dénonce la « propagande raciste » de cours obligatoires pour des enfants », sur fr.timesofisrael.com, (consulté le ).

- ↑ (en) Propaganda and war par Edward Said, 2001.

- ↑ (en) Noam Chomsky, Fateful triangle: the United States, Israel, and the Palestinians, Pluto Press, 1999, p. 154.

- ↑ (en) Guttman, Nathan, Dancing the Hasbara, Moment (magazine) (en), .

- ↑ (en) Noam Chomsky, Pirates and Emperors, Old and New: International Terrorism in the Real World, South End Press, 2002, p. 182.

- ↑ Françoise Feugas, « Derrière la vitrine culturelle israélienne, une intolérable occupation - « Un boycott légitime » », sur Orient XXI, (consulté le ).

- ↑ Emmanuel Riondé, « Eyal Sivan : « Israël ne veut plus convaincre, mais devenir attractif » », sur regards.fr, (consulté le ).

- ↑ Baudouin Loos, « Eyal Sivan : « L’image d’Israël subit une vraie érosion » », sur Le Soir, (consulté le ).

- ↑ Alain Gresh, « « Tsahal » dans votre salon », Le Monde diplomatique, no 842, , p. 10 (lire en ligne).

Voir aussi

Bibliographie

- (en) Robert I. Friedman (en), Selling Israel to America: the Hasbara Project Targets U.S. Media, Mother Jones, février/.

- (en) Gal Hadari et Asaf Turgeman, « Public diplomacy in army boots: the chronic failure of Israel’s Hasbara », Israel Affairs, vol. 24, no 3, , p. 482–499 (ISSN 1353-7121 et 1743-9086, DOI 10.1080/13537121.2018.1455374, lire en ligne).

Articles connexes

Portail d’Israël

Portail d’Israël