Château de Saint-Mandé

| Château de Saint-Mandé | |

Vue cavalière du château de Saint-Mandé, 1661 | |

| Période ou style | Architecture française |

|---|---|

| Type | château |

| Destination initiale | maison de plaisance |

| Propriétaire actuel | particuliers (nombreux immeubles) |

| Destination actuelle | Château détruit |

| Pays |  France France |

| Région | Île-de-France |

| Département | Val-de-Marne |

| Commune | Saint-Mandé |

modifier  | |

Le château de Saint-Mandé ou domaine de Saint-Mandé, ou encore maison de Saint-Mandé, est une propriété détruite, anciennement située sur la commune de Saint-Mandé. Il a appartenu à Nicolas Fouquet, surintendant des Finances de Louis XIV, qui y résida souvent entre 1654 et 1661. Il ne faut pas le confondre avec la tourelle de Saint-Mandé, qui était située non loin, mais plus au nord, sur la grande avenue entre Paris et Vincennes, vers la place du Général-Leclerc.

Emplacement

Le château et son parc étaient situés dans un quadrilatère compris approximativement entre l'avenue Daumesnil, la rue Jeanne d'Arc, la rue du Commandant-Mouchotte, le rue de l'Épinette et le boulevard de la Guyane.

Histoire

En 1654, Fouquet, alors surintendant des finances de Louis XIV depuis une année, achète de Catherine de Beauvais, femme de chambre d'Anne d'Autriche et initiatrice amoureuse du jeune Louis XIV, une propriété à Saint-Mandé, qu'il fait rebâtir et embellir. Cette luxueuse demeure entourée de jardins signés Le Nôtre préfigure déjà le faste que Fouquet déploiera à plus grande échelle et sans contraintes à Vaux-le-Vicomte. Son goût des jardins s'y développe : il les réaménage, les décorant de statues, de serres et d'orangeries.

Le Saint-Mandé de Nicolas Fouquet paraît clairement constituer une réplique de la célèbre Folie Rambouillet, située non loin.

Fouquet réunit à Saint-Mandé une grande collection de livres (27 000 volumes), surpassée seulement par la bibliothèque de Mazarin (50 000).

Il y donne de nombreuses réceptions et y joue gros jeu, la cour résidant alors à Vincennes voisin. En 1656, il reçoit successivement la Cour, Gaston d'Orléans et la reine Christine de Suède. On y voit passer les grands : Mazarin, Henriette de France, Henriette d'Angleterre, le roi Louis XIV, et les artistes comme Molière, La Fontaine, Pierre Corneille, Charles Le Brun, Michel Anguier ...

Lorsque Fouquet est arrêté sur les ordres de Colbert en 1661, son domaine est mis à sac, confisqué puis vendu en 1705 à une communauté religieuse, les Hospitalières, qui agrandissent certains bâtiments et font édifier une grande chapelle.

Aujourd'hui l'ensemble du domaine est occupé par des immeubles résidentiels de Saint-Mandé.

Description des lieux au temps de Fouquet

Les bâtiments

Le portail d'entrée de la propriété était constitué d'une grande porte dont l'élévation nous est inconnue, encadrée de deux pavillons, dont un du portier. On s'attendait ensuite à trouver un château dans l'axe... Mais, en entrant, on découvrait qu'il n'y avait aucun bâtiment dans l'axe principal de la propriété. Les constructions étaient cachées, reportées sur chacun des côtés. Dans l'aile gauche ou sud se trouvait l'appartement de travail de Fouquet, et dans l'aile droite ou nord les appartements de réception pour les invités du Surintendant. Fouquet ne fit construire que des bâtiments d'un seul niveau plus combles, "de crainte que l'élévation déplut au Roi", qui séjournait alors à Vincennes avec Mazarin. A ce titre, Saint-Mandé préfigure et influencera le Grand Trianon de Versailles.

L'aile gauche (ou sud)

L'aile du sud pouvait s'intituler l'aile de la bibliothèque. Elle comportait un grand cabinet d'accueil de la bibliothèque, la bibliothèque principale en galerie, ainsi que d'autres pièces avec des ouvrages. Du même côté étaient situés les écuries, la Ménagerie, ainsi que l'Orangerie, édifiée après les premières constructions. On ne connaît pas les élévations de ces bâtiments, mais cela devait ressembler assez aux communs de Vaux-le-Vicomte, dans le style brique et pierre.

La bibliothèque de Fouquet

On entrait dans l'aile de la bibliothèque par un grand cabinet d'accueil et de tris des ouvrages. C'était un grand salon carré, avec trois baies cintrées ouvertes sur le jardin. Il possédait le même type d'architecture que le salon vestibule placé en symétrie, dans l'aile nord. C'est probablement dans cette grande et belle pièce carrée que les beaux esprits échangeaient sur la littérature, l'histoire et tous les sujets liés aux cercles intellectuels de Fouquet. On trouvait également un petit passage également rempli de livres, puis, de manière perpendiculaire, la célèbre bibliothèque en galerie, de 40 mètres de long, contenant 27.000 livres et des manuscrits rares.

-

Restitution du grand cabinet d'accueil des livres à Saint-Mandé, vers 1660.

Restitution du grand cabinet d'accueil des livres à Saint-Mandé, vers 1660. -

Restitution du grand cabinet des livres de l'aile de la bibliothèque de Fouquet à Saint-Mandé, vers 1660. (autre point de vue)

Restitution du grand cabinet des livres de l'aile de la bibliothèque de Fouquet à Saint-Mandé, vers 1660. (autre point de vue)

-

Restitution de la bibliothèque de Fouquet à Saint-Mandé, vers 1660. Voir aussi le clip vidéo 3D.

Restitution de la bibliothèque de Fouquet à Saint-Mandé, vers 1660. Voir aussi le clip vidéo 3D. -

Restitution du plan de la bibliothèque de Nicolas Fouquet à Saint-Mandé, vers 1660.

Restitution du plan de la bibliothèque de Nicolas Fouquet à Saint-Mandé, vers 1660.

L'aile droite (ou nord)

Du côté nord, on accédait à l'autre partie du domaine, qui contenait les pièces principales de réception, et à vivre, dont le logement de Fouquet et son cabinet de travail et celui de son épouse. Dans les combles, de nombreux logements étaient également aménagés. Mais on ne connaît pas de plans publiés de la distribution intérieure.

Les pièces de réception

Les principales pièces de réception se composaient d'un grand salon dit aussi le vestibule, d'un petit salon ainsi que d'une galerie de sculptures. Puis un grand salon rectangle devait être aménagé derrière le petit salon, avec trois baies sur le jardin, lequel grand salon rectangle distribuait l'accès à la partie de l'aile des logements, placée au nord.

C'est dans la galerie des sculptures que les visiteurs patientaient avant de pouvoir s'entretenir avec Fouquet. Congédié par le suisse après une heure d'attente vaine dans la galerie des sculptures, La Fontaine rentra chez lui bredouille. Treize grandes sculptures de Michel Anguier trônaient contre les parois de la galerie : le sculpteur résida en effet à Saint-Mandé durant plusieurs années pour les achever. On y trouvait notamment une réplique du Laocoon, la sculpture la plus célèbre de toute l'Antiquité.

-

Restitution du Vestibule de Saint-Mandé, vers 1660.

Restitution du Vestibule de Saint-Mandé, vers 1660. -

Restitution du Vestibule de Saint-Mandé, au temps de Fouquet, vue du côté des portes d'accès aux appartements.

Restitution du Vestibule de Saint-Mandé, au temps de Fouquet, vue du côté des portes d'accès aux appartements.

-

Restitution de la galerie des sculptures de Fouquet à Saint Mandé, vers 1660. Voir aussi le clip vidéo 3D.

Restitution de la galerie des sculptures de Fouquet à Saint Mandé, vers 1660. Voir aussi le clip vidéo 3D. -

Restitution du plan de la galerie des sculptures de Nicolas Fouquet à Saint-Mandé, vers 1660.

Restitution du plan de la galerie des sculptures de Nicolas Fouquet à Saint-Mandé, vers 1660.

L'aile des logements

On ne connaît que le plan masse de l'aile des logements, mais celle-ci était d'une taille importante, quasi similaire au plan au sol du château central de Vaux (hors communs). Un grand salon rectangle permettait d'accéder à cette partie de la demeure, où se trouvait l'appartement de Nicolas Fouquet ainsi que son cabinet de travail, celui de Mme Fouquet, et de nombreux logements pour le cercle du Surintendant. On aimerait en savoir plus sur la distribution intérieure de cette partie de la demeure. Si un visiteur était invité dans un logement du premier étage, sous les combles, il pouvait admirer depuis cette aile des logements la superbe vue sur Paris, avec la Bastille en évidence, et Montmartre sur la droite. C'est pourquoi André Le Nôtre n'avait placé qu'une petite haie sur le mur de clôture nord de la propriété, du côté du potager : pour pouvoir conserver cette superbe vue, qui devait être une surprise pour les invités.

Les Offices (cuisine de Vatel)

Elles étaient situées du côté de la rue, dans l'aile nord, et bénéficiaient de la présence d'un puits situé dans un angle de la cour nord. Il y avait les cuisines où travaillait le célèbre Vatel, qui dirigeait la gestion de la vie quotidienne à Saint-Mandé.

Les écuries

Les écuries étaient situés dans l'aile sud, non loin de l'aile de la bibliothèque. Elles accueillaient comme à l'accoutumée des box pour les chevaux et des remises pour les carrosses. Un abreuvoir était situé dans la cour. On accédait aux écuries depuis un porche situé dans la cour sud.

On peut voir l'aile des écuries de Fouquet représentée dans le tableau du château de Bercy, conservé au château de Brissac, sur la droite du château de Bercy. L'aile des écuries était couverte de tuiles simplement.

La Ménagerie

La Ménagerie était installée dans une aile perpendiculaire à l'Orangerie, tout au sud de la parcelle. On ne connaît que son plan masse, et rien d'autre à ce sujet pour l'instant. Y avait-il une volière ? Probablement. C'était un grand corps de bâtiment recouvert de tuile, par souci d'économie.

La maison de l'autre côté de la rue avec le "petit jardin"

A côté de la porte de Saint-Mandé, dépendant du parc royal de Vincennes, du côté de l'entrée se situait une petite maison, de deux niveaux, aujourd'hui disparue, laquelle donnait sur un "petit jardin", orné d'une sculpture en pied d'une "Vénus médicis". Elle pourrait avoir servie pour abriter les "galanteries" du Surintendant, et constituait un lieu retiré de la propriété.

Cette maison de la première moitié du XVIIe siècle a été détruite lors de la reconstruction du pavillon des gardes de la porte de Saint-Mandé, au milieu du XIXe siècle.

Les jardins

Il ne fait aucun doute que les jardins de Saint-Mandé soient bien l'oeuvre d'André Le Nostre, qui travaillait au même moment pour Fouquet à Vaux-le-Vicomte. En effet, le tracé du jardin, sa subtilité, ont tout le vocabulaire du génial jardinier, qui crée des effets de surprise, des sentiments de monumentalité à mesure que l'on s'éloigne du début du jardin.

Les jardins de Saint-Mandé se voulaient certainement les jardins d'un nouveau Mécène du temps d'Auguste, c'est ainsi que devait se voir Fouquet pour son cercle de protégés.

L'entrée au jardin, ou le petit carré de pelouse

Depuis la cour d'entrée, le visiteur passait une grille et se trouvait dans un espace assez simple, fait de quatre petites pelouses, avec une vue sur les sculptures du jardin. Mais de ce point de vue initial, aucune splendeur visible, comme si le jardin n'existait pas, ou était réduit à son plus simple appareil. C'est un effet voulu par André Le Nôtre pour exciter la curiosité du visiteur des lieux.

-

Vue depuis l'entrée du jardin à Saint-Mandé, vers 1661.

Vue depuis l'entrée du jardin à Saint-Mandé, vers 1661. -

Schéma de l'entrée du jardin de Saint-Mandé en se retournant vers la grille, 1661.

Schéma de l'entrée du jardin de Saint-Mandé en se retournant vers la grille, 1661.

Les deux petits parterres de fleurs en face des galeries

Deux parterres de fleurs étaient placés près des galeries, en symétrie de chacune des deux ailes. Ils étaient chacun ornés d'une petite fontaine. Ce genre de parterre est similaire à ce que l'on trouvait au parterre de l'Orangerie du château de Clagny ou au Trianon de porcelaine.

-

Vue du parterre de fleurs en sortant du vestibule, vers 1660

Vue du parterre de fleurs en sortant du vestibule, vers 1660 -

Restitution de la vue sur le petit parterre de Saint-Mandé depuis la bibliothèque, vers 1660.

Restitution de la vue sur le petit parterre de Saint-Mandé depuis la bibliothèque, vers 1660.

Le grand parterre et les berceaux

Au milieu du jardin se trouvait un grand parterre qui se terminait par un bassin circulaire et deux pavillons de treillage. Tout autour des murs végétaux refermait cet espace sur lui-même. Deux sculptures encadraient le bas de la composition, une dame romaine et une déesse Flore. Le tracé du grand parterre est ingénieux, il crée des allées de biais qui dynamise la visite du jardin. On découvrait quatre cadrans solaires, symbole de la bonne gestion du royaume sans doute. Sur le côté sud se trouvait une salle de treillage, appelée les Berceaux, qui renfermait une sculpture d'Atalante.

-

Restitution de la vue sur les jardins de Saint-Mandé depuis le bas du grand parterre, vers 1660.

Restitution de la vue sur les jardins de Saint-Mandé depuis le bas du grand parterre, vers 1660. -

Restitution du grand parterre de Saint-Mandé, allée de biais, vers 1660.

Restitution du grand parterre de Saint-Mandé, allée de biais, vers 1660. -

Schéma de l'entrée de la salle des Berceaux de Saint-Mandé, 1661.

Schéma de l'entrée de la salle des Berceaux de Saint-Mandé, 1661. -

Restitution des Berceaux de Saint-Mandé, avec la statue d'Atalante, 1661.

Restitution des Berceaux de Saint-Mandé, avec la statue d'Atalante, 1661.

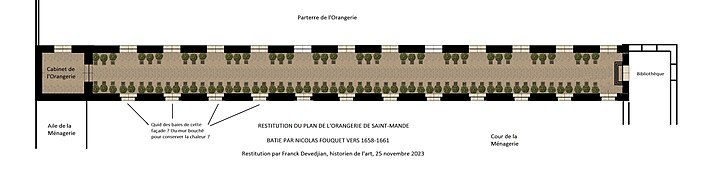

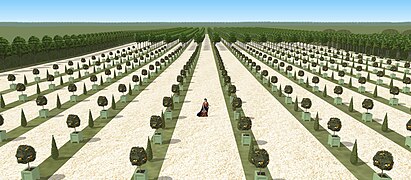

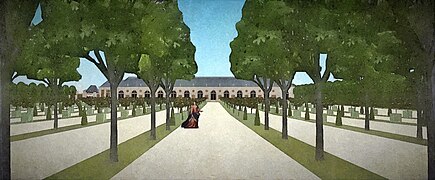

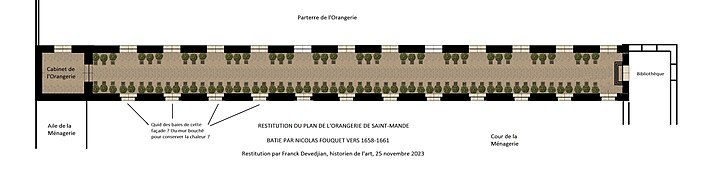

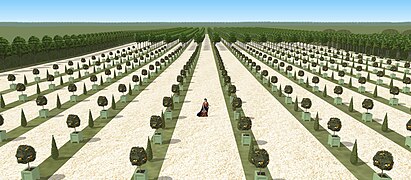

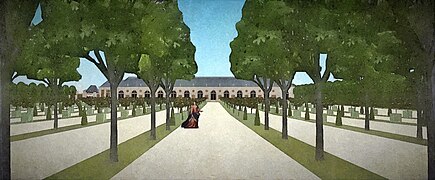

L'Orangerie

L'Orangerie était une grande pièce donnant sur le jardin, d'une longueur d'environ 70 à 80 mètres. Elle pouvait accueillir au moins 200 caisses d'orangers et d'autres essences végétales, des grandes caisses comme des petites pour les jeunes arbustes. Le parterre de l'Orangerie était constituée de fines lignes de pelouse qui descendaient fort légèrement en pente douce, sur lesquelles étaient placés les caisses d'arbustes. Dans le fond, des allées d'arbres poursuivaient ce tracé régulier.

-

Proposition de restitution du plan de l'Orangerie de Saint-Mandé, 1661.

Proposition de restitution du plan de l'Orangerie de Saint-Mandé, 1661. -

Proposition de restitution de l'élévation côté parterre de l'Orangerie de Saint-Mandé de Nicolas Fouquet, 1661.

Proposition de restitution de l'élévation côté parterre de l'Orangerie de Saint-Mandé de Nicolas Fouquet, 1661. -

Proposition de restitution de l'intérieur de l'Orangerie de Saint-Mandé de Nicolas Fouquet, vue depuis le bout de la bibliothèque, 1661.

Proposition de restitution de l'intérieur de l'Orangerie de Saint-Mandé de Nicolas Fouquet, vue depuis le bout de la bibliothèque, 1661. -

Restitution de la vue sur l'Orangerie de Saint-Mandé, depuis l'allée du pavillon sud, vers 1660.

Restitution de la vue sur l'Orangerie de Saint-Mandé, depuis l'allée du pavillon sud, vers 1660. -

Vue restituée d'une allée du parterre de l'Orangerie de Saint-Mandé, en face d'une baie, 1661.

Vue restituée d'une allée du parterre de l'Orangerie de Saint-Mandé, en face d'une baie, 1661. -

Restitution de la vue sur le parterre de l'orangerie de Saint-Mandé en vue cavalière, 1661.

Restitution de la vue sur le parterre de l'orangerie de Saint-Mandé en vue cavalière, 1661. -

Schéma de la vue sur l'Orangerie de Saint-Mandé en 1661, depuis les arbres au bout du parterre.

Schéma de la vue sur l'Orangerie de Saint-Mandé en 1661, depuis les arbres au bout du parterre.

Le potager

Un grand potager était placé au nord de la parcelle, mais il bénéficiait de l'ensoleillement venu depuis le sud. Il s'organisait en symétrie par rapport à l'aile des logements. Dans le fond de ce potager était placé des allées d'arbres. Un ou deux bassins permettaient d'arroser aisément les plantations. C'est depuis le galetas de l'aile des logements, au-dessus du potager que se découvrait une merveilleuse vue sur la ville de Paris.

Les bosquets situés de part et d'autre de l'allée centrale

Quelques petits bosquets, ainsi qu'une salle de treillage égayaient le milieu du jardin où on ne pouvait rien aménager d'autre que des espaces refermés sur eux-mêmes. Le bosquet sud abritait un labyrinthe, avec une grande salle en son centre. Son plan avec des allées de biais rappelle celui plus simple du petit bois fleuri de Mme de Montespan au château de Clagny. Le bosquet nord est composé principalement de trois grandes salles.

-

Restitution du bosquet sud (le labyrinthe) du château de Saint-Mandé, vers 1661.

Restitution du bosquet sud (le labyrinthe) du château de Saint-Mandé, vers 1661. -

Restitution du bosquet nord du château de Saint-Mandé, vers 1661.

Restitution du bosquet nord du château de Saint-Mandé, vers 1661.

Les deux pavillons du bout du jardin, et la demi-lune

En descendant l'allée centrale de cyprés, on arrivait enfin à la deuxième partie du jardin, toute ouverte sur la vue sur la campagne, contrairement à la partie haute du jardin. Deux nouveaux pavillons se découvraient, et rappeler évidemment les deux pavillons du château, du côté du grand parterre. Le pavillon nord avait un accès discret sur l'extérieur, on peut donc supposer qu'il s'agit d'un pavillon de "compagnie", puisque Fouquet collectionnait les maîtresses, et passait pour "galant", c'est-à-dire dans la galanterie.

Après ces deux pavillons - dont un servait probablement pour recevoir discrètement les maîtresses de Fouquet - un simple parapet permettait d'admirer la vue à 180 degrés sur Conflans, Bercy et les environs. Enfin, la visite du parc se terminait par un grand espace vide, la demi-lune, décorée d'une sculpture centrale, d'un empereur romain, le tout étant orné d'une balustrade. On y admirait la vue sur les environs et surtout sur Paris, qui était moins belle que celle visible depuis les combles de l'aile des logements.

-

Restitution de la vue sur la campagne depuis le bas de l'allée centrale des jardins de Saint-Mandé, vers 1660.

Restitution de la vue sur la campagne depuis le bas de l'allée centrale des jardins de Saint-Mandé, vers 1660. -

Vue sur la pelouse du bout du jardin à Saint-Mandé, vers 1660.

Vue sur la pelouse du bout du jardin à Saint-Mandé, vers 1660. -

Vue sur l'allée de biais du bout du jardin de Saint-Mandé, qui mène au pavillon sud, vers 1661.

Vue sur l'allée de biais du bout du jardin de Saint-Mandé, qui mène au pavillon sud, vers 1661. -

Vue depuis l'allée ombragée sud du bout du jardin à Saint-Mandé, vers 1661.

Vue depuis l'allée ombragée sud du bout du jardin à Saint-Mandé, vers 1661. -

Restitution du pavillon sud du bout du jardin à Saint-Mandé, vers 1660.

Restitution du pavillon sud du bout du jardin à Saint-Mandé, vers 1660. -

Vue depuis le pavillon sud du bout du jardin à Saint-Mandé, vers 1661.

Vue depuis le pavillon sud du bout du jardin à Saint-Mandé, vers 1661. -

Vue restituée en arrivant à la demi-lune de Saint-Mandé, vers 1661.

Vue restituée en arrivant à la demi-lune de Saint-Mandé, vers 1661. -

Restitution de la vue depuis la demi-lune de Saint-Mandé en regardant vers Paris, 1660.

Restitution de la vue depuis la demi-lune de Saint-Mandé en regardant vers Paris, 1660.

-

Restitution de la vue depuis la demi-lune de Saint-Mandé sur le pavillon nord, vers 1660.

Restitution de la vue depuis la demi-lune de Saint-Mandé sur le pavillon nord, vers 1660. -

Vue restituée sur les jardins de Saint-Mandé, depuis le bout de la demi-lune, vers 1660.

Vue restituée sur les jardins de Saint-Mandé, depuis le bout de la demi-lune, vers 1660. -

Restitution de la vue depuis la demi-lune de Saint-Mandé, avec le pavillon sud, 1660.

Restitution de la vue depuis la demi-lune de Saint-Mandé, avec le pavillon sud, 1660.

Destruction totale

De nos jours, il ne reste rien de ces constructions. En effet, après l'occupation au XVIIIe siècle par les Sœurs Hospitalières, le quartier a été complètement loti en immeubles à usage d'habitation, tout au long des XIXe et XXe siècles. Le tracé des rues du sud de la ville de Saint-Mandé est repris du tracé des allées principales de l'ancien jardin du château.

-

Superposition des constructions de Saint-Mandé de Fouquet, avec l'urbanisme actuel en 2023.

Superposition des constructions de Saint-Mandé de Fouquet, avec l'urbanisme actuel en 2023. -

Superposition de l'ancienne propriété avec le cadastre actuel

Superposition de l'ancienne propriété avec le cadastre actuel

Les cercles de Fouquet à Saint-Mandé (et Vaux)

La famille Fouquet, proche de Saint Vincent de Paul, des Jésuites et de l'Ordre de la Visitation

La famille Fouquet est proche des "dévots".

- Marie de Maupeou, mère de Nicolas Fouquet. D'une grande piété, elle réunit le cercle religieux. La famille était fort proche de Saint Vincent de Paul, et le père de Fouquet aidait financièrement la Compagnie de Jésus (Jésuites).

- Marie-Madeleine de Castille, épouse de Fouquet en février 1651, qui avait 20 ans de moins que lui, et dont le salon littéraire de Saint-Mandé et Vaux est en réalité fusionné avec celui de Mme du Plessis-Bellière, qui en est la principale organisatrice[1].

- François Fouquet (archevêque), frère aîné du Surintendant, disciple de Saint Vincent de Paul

- Basile Fouquet, frère du Surintendant, chef de la police secrète de Mazarin.

- Yves Fouquet, frère du Surintendant, maître des requêtes au Parlement. Comme il meurt en 1651, il n'a pas connu ni Saint-Mandé ni Vaux.

- Louis Fouquet, frère du Surintendant, conseiller au Parlement de Metz en 1652.

- Gilles Fouquet, frère du Surintendant

- Les soeurs de Fouquet devinrent religieuses dans l'ordre de la Visitation. D'ailleurs, le père de Fouquet, François IV, sera enterré dans l'église du couvent de la Visitation Sainte-Marie.

Les personnes les plus proches de Fouquet (hors famille), les financiers et politiques

- Suzanne du Plessis-Bellière, marquise du Plessis-Bellière, meilleure amie et la principale des conseillères. Elle habitait à Charenton, tout à côté de la propriété de Saint-Mandé. Sa famille et notamment ses frères l'Abbé Henri de Bruc de Montplaisir et René de Bruc de Montplaisir servent de prête-noms pour des affaires de Fouquet. La nièce de Mme du Plessis-Bellière, Mlle Jeanne-Marie de Carné-Trécesson, née en 1634, devient la maîtresse du duc de Savoie, qu'elle espionne pour le compte de Fouquet. Mme du Plessis-Bellière devient la marraine d'un enfant de Fouquet.

- François de Créquy, gendre de Mme du Plessis-Bellière. Le 22 juillet 1661, le marquis de Créquy, gouverneur de Béthune, prête serment pour la charge de Capitaine général des galères, charge prestigieuse rachetée à la famille Vignerot du Plessis, moyennant la somme de 700.000 livres, dont 200.000 livres devaient être versés par le roi.

- Paul Pellisson, son premier commis, de 1657 à 1661, ou secrétaire au sens noble du terme, qui régentait les beaux esprits de Saint-Mandé avec Mme du Plessis-Bellière

- François Vatel, le célèbre cuisinier, intendant de la maison de Fouquet.

- Jean Pecquet, médecin de Fouquet.

- Jean Hérault de Gourville, qui s'occupe de certaines affaires de Fouquet (et qui se donne le beau rôle dans ses Mémoires). En 1660, Gourville acquiert pour 900.000 livres, somme colossale, la charge de secrétaire du Conseil d'Etat[2].

- François Bossuet, dit "Bossuet le Riche", Conseiller du Roy, et financier fort proche de Fouquet. Il était « conseiller, secretaire du roy, maison et couronne de France et de ses finances, du nombre et college des six vingtz des finances »[3]. Il possédait le château de Noisy-le-Roy, près de Versailles. Il est le cousin du futur grand Bossuet.

- Abel Servien, surintendant des Finances avec Fouquet entre 1653 et 1659, date de son décès, échange quotidiennement avec Fouquet au sujet de leurs fonctions liées à la Surintendance. Servien se donne la primauté sur Fouquet, puisqu'il est plus âgé que lui, mais Servien manque de compétences financières, à l'inverse de Nicolas qui est un virtuose dans ce domaine, de par sa formation. Propriétaire du château de Meudon, ses liens sont nombreux avec le cercle Fouquet, même si les deux ministres doivent s'accorder par nécessité pour le service du roi, et ne semblent pas bien s'entendre, du moins dépassent-ils leurs différences par obligation de leur charge.

- Hugues de Lionne, le ministre, et neveu de Servien, s'entend à merveille avec Fouquet, et le défendra après son arrestation. Il est le ministre le plus important avec Fouquet et Michel Le Tellier.

- Louis Bruant des Carrières, financier fort proche de Fouquet. Il eut un rôle essentiel dans les années 1658-1659 pour épauler Fouquet, le mettre en mesure de satisfaire les exigences d’argent chaque jour plus pressantes du cardinal Mazarin [4].

- Jacques Jannart, conseiller de Sa Majesté et substitut de Fouquet dans la charge de Procureur général au Parlement. Il était l'oncle par alliance de La Fontaine et c'est lui qui l'a introduit dans l'entourage du ministre[5].

- Pierre Chanut, diplomate et ami de la reine Christine de Suède. Chanut est cité dans le "Plan de Saint-Mandé".

- Henri du Plessis-Guénégaud et son épouse, Mme du Plessis (à ne pas confondre avec Mme du Plessis-Bellière). Mme du Plessis est citée nommément dans le "Plan de Saint-Mandé", plutôt vers la fin du texte. Ils tiennent dans les mêmes années un cercle culturel et littéraire dans leur château de Fresnes.

Les personnes des cercles littéraires et artistiques

Le cercle littéraire lié au Salon de Mme Fouquet, régenté par Mme du Plessis-Bellière était fort brillant, tandis que de nombreux autres artistes fréquentaient le milieu culturel de Saint-Mandé, en s'appuyant sur la riche bibliothèque du Surintendant, qui couvrait le savoir universel. C'est Paul Pellisson, premier commis du Surintendant, qui était aussi chargé de présider à la vie culturelle et de dispenser les pensions, avec l'épouse du maître des lieux et sa meilleure amie. Ils avaient transposé et épanoui à Saint-Mandé le climat qui régnait dans le salon de Mlle de Scudéry au temps de la Carte du Tendre, essayant également de rivaliser avec la "chambre bleue" de l'incomparable Arthénice, Mme de Rambouillet, qui était plutôt de la génération précédente.

- Michel Anguier, le sculpteur qui réalise le décor de la galerie des sculptures de Saint-Mandé, et qui réside sur place de 1655 à 1658.

- Charles Le Brun, le peintre qui réalise les décors peints, et sert de conseiller artistique de Fouquet, et qui supervise aussi les décors du château de Vaux.

- André Le Nôtre pour le plan général de la propriété et du jardin, et conseiller principal pour les travaux de Vaux.

- Louis Le Vau pour l'architecture de St Mandé et de Vaux.

- Madame de Sévigné, que l'on sait fort proche de Fouquet, et qui le défendra durant son procès.

- Madeleine de Scudéry est incontestablement un phare littéraire des années 1654-1661 avec la publication de sa Clélie, histoire romaine en de nombreux volumes, qui décrit tout son cercle durant ces années 1650. Tout le monde s'arrache ses ouvrages et elle était grande amie de Mme du Plessis-Bellière. Elle entretient également une relation platonique avec Pellisson.

- Madame de La Fayette n'est pas une intime du cercle Fouquet, mais gravite uniquement autour de l'entourage, dont Mme de Sévigné dont elle est une cousine par alliance, et aussi en lien avec Ménage.

- Molière

- Benserade

- Boisrobert, qui avait été dès 1627, grâce à l’étendue de son savoir, la pénétration de sa psychologie et son incomparable entregent, une espèce de Secrétaire d’État aux Affaires Culturelles, sans en porter le titre, de Richelieu. Il était plutôt de la génération de la mère de Fouquet.

- Paul Scarron et sa jeune épouse, Françoise d'Aubigné, future Madame de Maintenon. Scarron est pensionné par Fouquet pour 1.600 livres par an.

- Jean Loret, soutenu financièrement par Fouquet pour qu'il continue sa Muze historique.

- Gilles Ménage (grammairien), proche de Mme de La Fayette, et qui déteste Chapelain.

- Pierre Le Moyne, jésuite, poète

- Simon Le Moyne, missionnaire jésuite et grand voyageur. Sa présence dans le cercle Fouquet est intéressante eu égard aux ambitions maritimes et commerciales du surintendant. Le Moyne connaissait bien l'Amérique, où il s'était rendu à de nombreuses reprises[6].

- Jacques-Bénigne Bossuet, cousin de François Bossuet, financier fort proche de Fouquet. Dans sa jeunesse, Bossuet était proche de la Compagnie du Saint-Sacrement.

- Jean de La Fontaine, évidemment si proche de Fouquet comme on le sait. Il dédie son poème Adonis[7] au ministre, et il écrit notamment le Songe de Vaux.

- Pierre Corneille, pensionné par Fouquet, qui touche de lui 2.000 livres par an. Le Surintendant le pousse à reprendre la plume et le poète connaît un dernier grand succès avec Oedipe en 1659.

- Philippe Quinault, qui était un des poètes favoris du Surintendant[8]. Il fit jouer Le Feint Alcibiade devant Fouquet et la reine Christine de Suède au début de 1658, et dédia la pièce au ministre en juillet. Il dédia La Mort de Cyrus à Mme Fouquet en 1659 et Stratonice à son cousin Jeannin de Castille en 1660.

- Jean Ogier de Gombauld, poète pensionné par Fouquet pour 1.000 livres.

- Charles Perrault

- Le duc de Montausier, et son épouse, Julie d'Angennes, fille de la marquise de Rambouillet. Montausier avait combattu aux côtés du marquis du Plessis-Bellière.

- Marguerite Hessein de La Sablière, dit Mme de la Sablière, qui possédait la Folie Rambouillet, située juste à côté de Saint-Mandé.

- André Félibien

Liens et références

Références

- ↑ Histoire de la littérature française, Antoine Adam, II, page 47-49.

- ↑ Mme de la Fayette, Roger Duchêne, Fayard, 1988, p. 300.

- ↑ https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc375403/cd0e1863

- ↑ https://francearchives.gouv.fr/findingaid/6fc708382ba57d7faf97b7c2bf84b8b75219354e

- ↑ https://fr.wikisource.org/wiki/Page:La_Fontaine_-_Lettres_de_Paris_en_Limousin.djvu/7

- ↑ « Le moyne, simon - volume i (1000-1700) », sur biographi.ca (consulté le ).

- ↑ https://gallica.bnf.fr/essentiels/fontaine/fouquet-brillant-protecteur

- ↑ https://www.quinault.info/accueil/la-vie/relations

Liens internes

Liens externes

Conférence de Franck Devedjian présentant la restitution du domaine de Saint-Mandé, décembre 2020.

Société Saint-Mandéenne d'histoire

Image et notice du plan de la propriété de Fouquet de 1663, Nationalmuseum de Stockholm

Article du journal Le Parisien, en date du 6 décembre 2023

Bibliographie

- Le domaine disparu de Nicolas Fouquet à Saint-Mandé (1654-1661), Architecture et jardin, Franck Devedjian et Matthieu Stencel, Société Saint-Mandéenne d'Histoire, 2023, 48 pages.

Portail de l’architecture et de l’urbanisme

Portail de l’architecture et de l’urbanisme  Portail du Val-de-Marne

Portail du Val-de-Marne  Portail des châteaux de France

Portail des châteaux de France